我國DRG支付方式改革問題與對策探討

新醫改以來,我國不斷探索醫保支付方式改革。推廣疾病診斷相關分組(Diagnosis Related Groups,DRG)支付方式改革是持續推進我國醫保支付方式改革的重要環節,也是形成多元復合式醫保付費方式的重要組成部分。2021年11月,國家醫療保障局印發《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》。在結合試點取得初步成效的基礎上,國家明確了分期分批完成DRG付費改革的具體任務和工作要求,到2024年底DRG/DIP支付方式改革覆蓋全國所有醫保統籌地區,2025年底DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務的醫療機構,基本實現病種、醫保基金全覆蓋。

目前DRG正式在我國試點實施已4年,從初期探索到鼓勵推行,從試點先行到逐步鋪開,從頂層設計到指南實施,為全國各地實施“因地制宜”的改革瞄準了方向。但仍有部分統籌地區未開展DRG支付方式改革,DRG付費未在醫保支付方式中占據主導地位,在試點區域推行過程中也暴露出了部分問題。綜上,本研究基于我國DRG支付方式改革的實施現狀,通過對DRG支付方式改革相關文獻進行梳理,采用社會網絡分析法結合TOPSIS法確定推行DRG支付方式改革需要聚焦的核心問題,探討相應對策,以期為加快推進我國DRG支付方式改革提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源

本研究從CNKI數據庫中檢索我國DRG支付方式改革相關文獻,關鍵詞包括“DRG”“DRG支付方式改革”“醫保支付方式改革”等。共檢出文獻102篇,剔除重復以及與主題不貼切文獻,最終篩選出樣本文獻50篇,包括學術期刊42篇、學位論文8篇。文獻資料篩選標準:(1)發表時間為2020年1月1日至2023年12月31日;(2)文獻資料的研究主題均圍繞我國DRG支付方式改革的政策、現狀、問題和對策等。

1.2 研究內容和方法

1.2.1 文獻分析法。對CNKI數據庫中選定的文獻進行梳理,采用關鍵詞提取法整理出我國DRG支付方式改革相關問題44條,并匯總成問題清單。

1.2.2 社會網絡分析法。社會網絡分析法是對社會中的關系和結構進行量化研究的常用方法,基于共現程度,對社會中各行為主體間的關系進行精確量化分析,并進行可視化解讀,通常可從網絡密度、標準差、中心度等方面進行分析研究。研究使用Ucient 6.0軟件對問題詞頻分布和網絡節點進行可視化解讀,并對中心度的3個維度分別進行分析。

1.3 統計分析方法

TOPSIS法是一種綜合評價方法,可以通過原始數據相關信息,精確地反映出各評價指標與理想化目標之間的接近程度。本研究采用TOPSIS法對基于社會網絡分析法得出的中心度測量結果進行綜合評價,以便找出我國DRG支付方式改革現存的核心問題。

2 樣本文獻分析結果

2.1 樣本文獻梳理結果

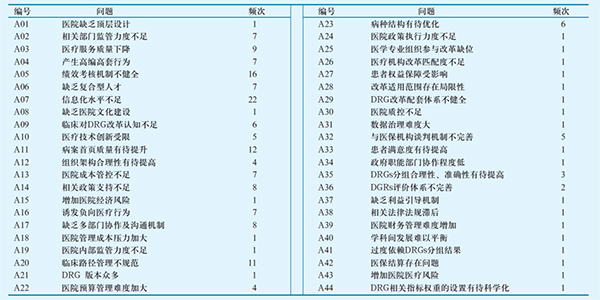

本研究基于樣本文獻梳理出我國DRG支付方式改革相關問題共44條,并將問題進行編號。出現頻次排名前列的依次為信息化水平不足(22次)、績效考核機制不健全(16次)、病案首頁質量有待提升(12次)、臨床路徑管理不規范(11次),出現頻次越多說明其受關注的程度越高,見表1。

表1 我國DRG支付方式改革現存問題

2.2 問題詞頻分布情況

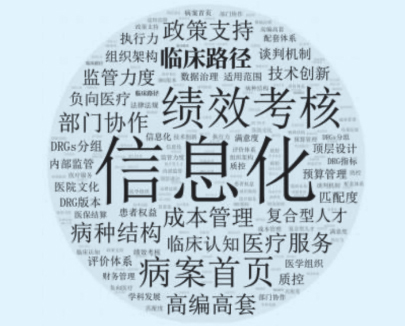

詞語云圖顯示(圖1),信息化、績效考核、病案首頁、臨床路徑、醫療服務、政策支持、部門協作和監管力度等是DRG支付方式改革需要重點關注的問題。

圖1 我國DRG支付方式改革問題詞語云圖

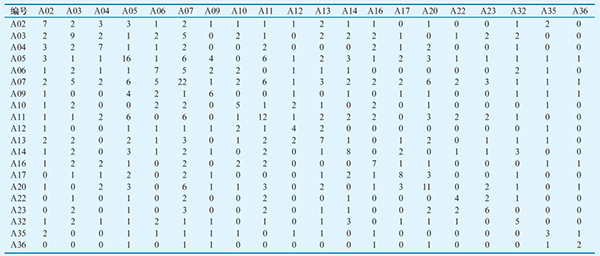

2.3 關鍵詞詞對矩陣及轉換

基于梳理得出的44條問題,刪去出現頻次為1次的問題,共計有20條高頻問題(≥2次)。運用Excel軟件構建我國DRG支付方式改革高頻問題共現矩陣,得到20×20的矩陣。統計20條問題中任意2條問題同時出現在一篇文獻中的次數,并標注在相應矩陣位置。矩陣對角線上數值為該問題在所有文獻中總共出現的次數,共現次數越多,表明兩個問題的相互影響越大,關聯度越高,重要性和影響力均較強,是DRG支付方式改革的重點關注點,詳見表2。

表2 我國DRG支付方式改革存在問題共現矩陣(出現頻次≥2)

2.4 整體網絡規模與密度分析結果

整體網絡規模包含一個網絡中所有個體問題數目,本研究中整體網絡規模為44。網絡密度是衡量整體網絡中個體之間緊密程度的量化指標,密度與整體網絡中個體間的關聯程度和影響強度成正比。網絡密度的取值介于0和1之間,將共現矩陣導入Ucient 6.0軟件,計算得出整體網絡密度為0.621,標準差為0.485,表明問題間的聯系較為緊密。

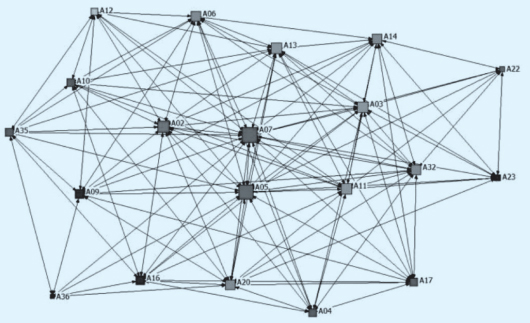

2.5 可視化分析結果

基于共現矩陣,借助Ucient 6.0軟件進行可視化分析,得出網絡節點可視化圖(圖2)。節點的大小決定了節點度數的大小,節點越大,節點度數越大,代表問題與問題間的相關性越強,即問題越重要,參考價值越大。

圖2 我國DRG支付方式改革問題可視化圖

2.6 中心度分析結果

中心度分析是基于社會網絡共現圖的一種量化分析,通常用點度中心度、中間中心度和接近中心度對網絡結構、各節點間的聯系和各節點的地位進行分析。點度中心度反映了網絡結構中某一節點與其他所有節點直線相連的最短路徑數目,決定了各節點的相關性和影響力;中間中心度衡量了某節點作為連接兩個節點的中間角色所發揮的作用大小,中間中心度越大,表示該節點的媒介程度越強;接近中心度展示了某節點與其他所有節點的距離,接近中心度越大,表明該節點與其他結點關系越近,反之越遠。本研究采用這3個維度針對DRG支付方式改革問題間的關系以及各問題的重要性進行分析。

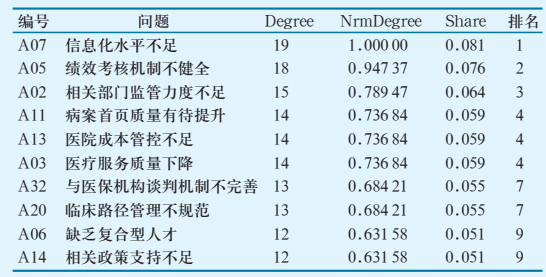

2.6.1 點度中心度。點度中心度排名前列的問題依次為信息化水平不足、績效考核機制不健全和相關部門監管力度不足,見表3。

表3 我國DRG支付方式改革問題點度中心度測量結果(前10位)

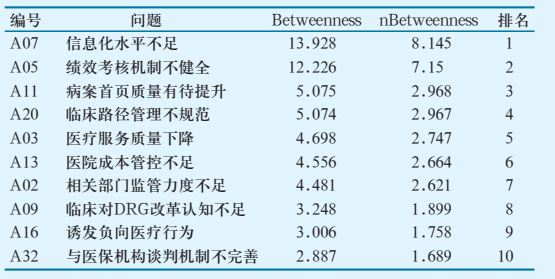

2.6.2 中間中心度。中間中心度排名前列的問題依次為信息化水平不足、績效考核機制不健全和病案首頁質量有待提升,見表4。

表4 我國DRG支付方式改革問題中間中心度測量結果(前10位)

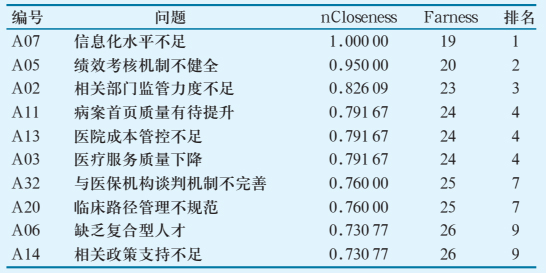

2.6.3 接近中心度。接近中心度排名前列的問題依次為信息化水平不足、績效考核機制不健全和相關部門監管力度不足,見表5。

表5 我國DRG支付方式改革問題接近中心度測量結果(前10位)

2.7 TOPSIS綜合評價結果

本研究基于社會網絡分析計算結果進行歸一化處理,采用TOPSIS法對我國DRG支付方式改革存在的問題從點度中心度、中間中心度及接近中心度3個維度進行綜合排序。排名前列的問題依次為信息化水平不足、績效考核機制不健全、病案首頁質量有待提升和臨床路徑管理不規范,見表6。

表6 我國DRG支付方式改革現存問題綜合評價結果(前10位)

3 討論

我國DRG支付方式改革正從探索階段駛入有序發展的“快車道”。改革促使醫院資源配置更加合理,患者醫療救治更加高效,在DRG支付方式改革初顯成效的同時,難題仍存,亟需破解。基于本研究對改革現存問題的綜合評價分析結果,信息化水平不足、績效考核機制不健全、病案首頁質量有待提升、臨床路徑管理不規范等問題是醫院需要完善的關鍵點,相關部門監管力度不足、缺乏相關政策支持是相關政府部門應該關注的核心點。

3.1 搭建信息管控平臺,打造智慧醫保

信息化水平不足在我國DRG支付方式改革現存問題網絡中排在首位,說明加快信息化建設、提升信息化水平是推進DRG支付方式改革的首要舉措。2021年11月,國家醫療保障局印發《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》,提出“加強信息系統建設是醫保支付改革的四項基礎建設之一,要著重保障DRG/DIP系統的統一性、規范性、科學性、兼容性以及信息上下傳輸的通暢性”。隨著互聯網、物聯網、人工智能等信息技術的發展,醫療數字化進入了快速發展的“黃金時期”,更全面、更科學、更精準的數據需求使得醫院依托大數據平臺和信息化手段的改革勢在必行。第一,實現數據一體化管理,各醫院應打造“智慧醫保”,搭建電子病歷系統、醫保結算系統、DRG服務監測與分析系統,構建基于質量、效率、費用多個維度,院、科、病區、醫療組多個層級的信息管控平臺,加強數據互聯互通和信息共享,實現事前評估預警、事中質控分析、事后監測反饋的全流程、全鏈條和全閉環信息管理。第二,以信息平臺為支撐,持續優化醫院DRG管理流程和業務功能,不斷提高DRG分組、病案質控、醫保結算等各環節效率,減輕臨床醫生的工作負荷,在信息化、數據化、智慧化的支撐下實現醫院內部精細化管控。

3.2 完善績效考核機制,實現靶向監管

績效考核機制不健全是推進我國DRG支付方式改革需要解決的核心問題。隨著醫藥衛生體制改革的不斷深入,建立科學完善的績效考核機制是落實現代醫院管理制度的必然要求。在推進DRG付費精細化管理的背景下,醫院應健全與DRG付費模式相匹配的績效考核機制,引入與DRG相關的“能力、質量、效率”指標,并對院、科、醫療組等各維度深入挖掘,找出各指標優劣的根本原因,為醫院績效模式改進提供數據,真正體現“多勞多得、優績優酬、效率優先”,以充分調動醫務人員在DRG改革中的積極性。當前,我國DRG績效考核尚未有效發揮“指揮棒”作用。績效考核是提升醫院運行效率和醫療質量的重要手段,但多數醫院考核的關注點更多聚焦于醫療成本的管控,這可能會導致醫療質量下降和醫療技術應用受阻,誘發負向醫療。要將DRG控費與提質作為醫院高質量發展的一體兩翼,通過績效考核發揮標桿效應,實現控費與提質的靶向監管,促進二者協同推進、螺旋上升。此外,在績效考核過程中,要關注全局與局部、長期與短期的辯證關系,通過整合RBRVS與DRG管理工具,建立以相對價值為測算基礎,以質量為激勵導向,以成本為約束條件,以醫療效果為考核目標的績效管理模式,推動醫院發展向價值醫療、精細績效方向邁進。

3.3 夯實病案首頁質量,推進精益管理

提升病案首頁質量是推進我國DRG支付方式改革的重要抓手。2020年6月,國家醫療保障局印發《醫療保障疾病診斷相關分組(CHS-DRG)細分組方案(1.0版)》,明確提出“各試點醫療機構要做好有關數據來源的質量控制,確保醫療保障基金結算清單各指標項真實、準確、可追溯”。病案首頁作為醫保結算和DRG支付的數據來源,涵蓋了患者信息、疾病診斷和手術操作等醫療核心數據,其內容的完整性、填寫的規范性、編碼的準確性尤為重要,病案首頁的質量直接決定著醫保結算和醫院管理的結果和成效。實現病案首頁質量提升要結合“三力”:一是加強病案管理“新動力”,以PDCA管理策略為導向,依托完善的電子病歷系統和病案首頁質控等系統,打造病案質量管理體系,做到數據提取便捷化、錯誤干預及時化、病案質控精準化;二是賦能院內溝通“新合力”,建立健全臨床科室和編碼人員良性溝通與協作機制,針對病案首頁填寫產生的問題積極進行復盤、梳理與整改,同時通過常態化、全覆蓋的業務培訓、專題指導等方式加強臨床醫生的病案填寫能力和編碼人員的編碼能力;三是增強相關人員“內驅力”,將病案首頁質量考核納入醫院績效考核體系當中,量化病案首頁填寫及編碼的正確率、完整率,形成院、科兩級專項績效考核指標,調動臨床醫生和編碼人員高質量參與病案首頁工作的積極性。

3.4 優化臨床路徑管理,規范診療行為

加強臨床路徑管理是推動DRG支付方式改革的必要舉措。研究表明,70%的病種診療可以做到標準化,多數疾病能夠按照臨床路徑推行。截至2021年,我國相繼制修訂各病種臨床路徑1436個,大力推行發展臨床路徑有助于規范臨床診療行為、保障醫療質量安全和提高醫療服務效率。醫院應堅持以患者為中心,以疾病為鏈條,形成臨床診療方案、臨床路徑與核心質控體系,通過“點上探索、面上規范、分類突破、整體推進”持續提高臨床診斷與疾病救治能力,真正實現臨床路徑與DRG支付方式改革深度融合、協同發展。醫院可結合病種收治數量、患者醫療費用和診療技術成熟度等因素,有序推廣臨床路徑,持續增加在用臨床路徑數量,提高住院患者的入徑率和覆蓋率。同時,應將臨床路徑管理內置于信息系統,設置管控規則,醫生可根據DRG預分組系統的預警提示比較同病種的資源消耗和支付差異,以減少不必要的診療操作,實現費用管控智能化、診療行為規范化。此外,在臨床路徑管理與DRG結合實施的過程中,要做好監管與宣傳工作,將相關評價指標納入醫院績效管理體系中,使其滿足按DRG付費制度下的管理需求,促進臨床路徑規范應用。

未來,在不斷推進DRG支付方式改革內涵式及精細化發展的過程中,如何實現“醫、保、患”三方共贏值得我們持續思考。在國家層面,不僅要關注政策領域和政策受體的全面性,同時要盡快出臺有關特殊治療、特殊用藥、高值耗材相關的分組支付政策,制定合理均衡的協同性政策,以實現對創新醫療技術的發展支持;在加大政策支持的同時,仍需加強監管力度,加快推進DRG支付方式改革全面有序落地。在醫院層面,要逐步推行智慧醫保,對DRG“控費”與“提質”實行靶向監管,持續提升病案首頁填寫質量,提高編碼正確率與完整性,不斷優化臨床路徑,實現臨床路徑與DRG支付方式改革深度融合,真正助力DRG支付方式改革有效實施。

來源:《中國醫院》雜志2024年第9期

作者:李可望、孟曉微、王婷、王怡鑫、唐敏、邵曉陽、邱令璐

單位:四川省腫瘤醫院(參考文獻略)

首 頁

首 頁