基于數據包絡分析的兒童醫院DRG運營效率研究

中國兒科發展一直以來都面臨著患兒基數大、兒科醫師少、疾病譜不斷改變等難題,在需求增長和醫療資源有限的矛盾制約下,實現兒科資源的有效利用是管理者重點關注的問題。近年來隨著國民生活水平的日益提高、人們生活方式和人口結構的逐步改變,兒童醫院病種收治結構發生了具有其獨特性的變化,資源利用與投入產出情況也發生了明顯轉變。數據包絡分析法(data envelopment analysis,DEA)是一種根據多項投入指標和多項產出指標,對同類型單元的相對效率進行評價的非參數分析法,常用于以醫院為代表的衛生健康領域。疾病診斷相關分組(diagnosis-related groups,DRGs)是一種主要用于醫院住院部,根據醫療資源消耗將病例分組的醫療質量管理與績效評價標準。本文旨在以DRGs指標為依據,應用數據包絡分析法研究某三級甲等醫院、國家兒童健康與疾病研究中心臨床住院科室運營效率的變化,為新時代下兒童醫院優化資源配置、提升運營效率提供科學的決策依據。

1 資料與方法

1.1 資料來源

研究數據主要來源于該省醫院管理與績效評價平臺、省衛生健康信息統計年報和醫院財務報表,以該醫院臨床26個住院科室為研究對象,收集2018-2020年的數據開展研究。

1.2 指標選擇

本文通過文獻分析法,以傳統業務指標結合DRGs指標為依據,初步篩選得到16個投入與產出指標,分別為平均開放床位數/期末床位數、人員經費支出/衛生技術人員數、業務支出、萬元以上設備數、出院人次、DRG入組數、病例組合指數(case-mix index,CMI)、DRG總量、疑難病例占比/疑難病例數、低風險死亡率、平均住院日/實際占用床日數和平均總費用。再根據決策單元的數量在大于或等于投入和產出指標之和的三倍原則,用德爾菲法收集專家意見對指標進一步篩選,將更具有核心性、代表性、確定性、獨立性和敏感性的指標納入本次研究。本研究最終選取3個投入指標,分別為平均開放床位數、人員經費支出和醫療業務支出;4個產出指標,分別為出院人次、CMI、疑難病例占比和實際占用床日數,其中CMI和疑難病例占比為DRG相關指標,CMI值代表平均醫療技術水平,疑難病例占比反映了相對權重大于等于2的病例占比。

1.3 統計方法

CCR模型和BCC模型是數據包絡分析法中反映靜態效率的兩種常用模型,CCR模型以規模收益不變為前提,BCC模型則基于規模收益可變。因醫院服務產出會受時間、醫療技術水平、病案首頁編碼質量等因素影響,規模收益屬于可變,本研究選取DEA-BCC模型開展研究。本研究以產出為導向,對疫情前后某兒童醫院的運行效率進行分析,將26個臨床住院科室作為決策單元(decision making unit, DMU),其中內科15個,分別命名為P1-P15;外科11個,分別命名為S1-S11。采用DEA-BCC模型計算各決策單元的綜合效率、純技術效率、規模效率和規模報酬,評價其投入產出的相對有效性,其中規模效率=綜合效率/純技術效率,效率值等于1代表有效,效率值小于1代表效率不佳。

本文使用Excel 2010對數據進行整理歸納,DEAP2.1軟件應用數據包絡分析,計算該兒童醫院臨床住院科室的相關效率。

2 結果

2.1 臨床住院科室DEA運營效率整體分析

對26個臨床住院科室2018-2020年整體分析可得,該院總體運營效率在2018年和2019年保持較高水平,其中制約整體運營效率的原因主要來自于純技術效率;2020年醫院運營效率整體下降主要歸因于純技術效率和規模效率的共同影響。2018-2020年,全院相對有效科室分別為12、13和7個,其主要原因為內科相對有效科室的大幅減少。

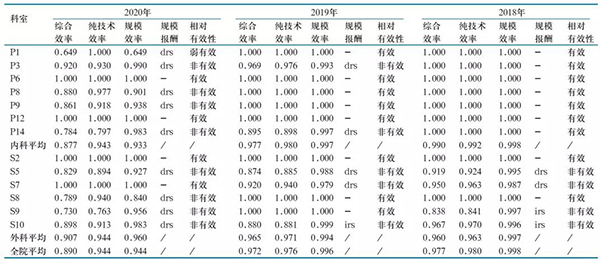

2.1.1 綜合效率分析。綜合效率是純技術效率和規模效率的綜合體現,反映醫院總體投入和產出是否達到最優配置。當綜合效率等于1時,代表醫院總體資源利用達到最佳狀態。該院綜合效率在2018-2020年分別為0.977、0.972和0.890,其中3年綜合效率均為1的科室有內分泌科、心臟外科和骨科,僅占總體的11.6%,說明這3個科室每年投入的經費和床位得到了充分利用。從內外科室分析,該院內科平均綜合效率逐年下降,而外科綜合效率呈先升后降趨勢。2018-2019年該院內科平均運營效率高于外科,而2020年外科平均運營效率反超內科,其中內分泌科、血液科、神經內科每年綜合效率均高于當年內科平均,骨科、心臟外科、燒傷整形、神經外科每年綜合效率均高于當年外科平均。3年中,新生兒內科和普通外科綜合效率降幅最為明顯,最大降幅分別為35.1%和27.0%。見表1。

表1 2018-2020年臨床住院科室運營效率情況

注:由于篇幅限制,僅展示13個科室的DEA分析結果,規模報酬中irs表示規模遞增,drs表示規模遞減,-表示規模不變。

2.1.2 純技術效率分析。2018-2020年,該院的純技術效率分別為0.980、0.976、0.944,平均降幅為1.84%,其中內科純技術效率的降幅略高于外科,至2020年內外科平均技術效率趨于相同。從歷年數據分析,全院純技術效率逐年降低的均為內科科室,分別為呼吸內科、消化內科、腎臟內科和血液科,而逐年上升的科室有風濕免疫科、新生兒外科、燒傷整形科和神經外科。由2020年數據可得,普通外科和腎臟內科的平均技術效率均低于0.8,與全院平均水平相比,仍有較大提升空間。

2.1.3 規模效率分析。2018-2020年,該院規模效率分別為0.998、0.996、0.944,平均降幅為2.61%,大大高于醫院純技術效率的降幅,可見相比非規模因素,醫院在規模上的非充分利用是導致醫院整體運營效率下降的主要原因。該院在2018年和2019年規模效率接近于1,在2020年明顯下降,與2019年相比,醫院內科的平均規模效率下降6.44%,外科則下降3.44%。3年內,全院臨床住院科室中規模效率下降最顯著的科室為新生兒內科,降幅超30%,其余略有下降的科室有呼吸內科、腎臟內科、五官科和泌尿外科。

2.2 臨床住院科室規模報酬狀況分析

規模報酬不變代表按一定比例增長投入會導致產出按同比例增加,規模遞增則代表產出的增長比例大于投入的增長比例,規模遞減反之。該院在2018-2020年,規模不變和規模遞增科室逐年遞減,相應的規模遞減科室逐年遞增,可見醫院整體在增加投入生產要素上的需求較弱。根據3年數據分析,內分泌科、風濕免疫科、骨科、心臟外科和新生兒外科總體處于規模不變狀態,較為穩定;消化內科、神經內科和普外腔鏡中心均為規模遞減,需加強科室規模管理;血液科為3年內出現規模遞增最多的科室,可考慮適當擴大科室規模。

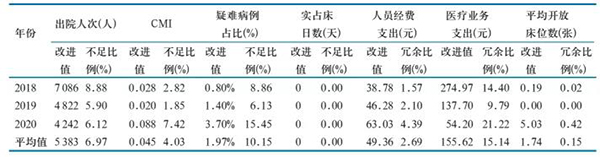

2.3 非DEA有效臨床科室改進分析

2018-2020年,全院非DEA有效科室分別為9、13和15個,其中內科非DEA有效科室呈逐年增加趨勢,外科相對保持穩定;其中消化內科、普外腔鏡中心和泌尿外科在3年內均為非DEA有效。見表2。從全院角度分析,在假定投入不變的情況下,2018-2020年,該院疑難病例占比產出不足比例最高,3年平均值為10.15%,實占床日數無產出不足,其中疑難病例占比和CMI產出不足較大的科室為腎臟內科和腫瘤外科,出院人次產出不足較大的科室為泌尿外科、新生兒外科和消化內科。因醫院對產出情況可控程度較低,管理者在投入調控上有更大的自主能動性。在假定產出固定的情況下,該院投入的醫療業務支出冗余比例在3個投入指標中最高,平均達15.14%,平均開放床位數冗余比例最低,僅為0.15%,其中業務成本投入冗余較大的科室為血液科和腫瘤外科,人員經費支出冗余較大的科室為泌尿外科和五官科。

表2 2018-2020年非DEA有效科室改進情況

3 討論

3.1 科學量化的評價體系是提升醫院運營效率有效幫手

DEA分析不需要大量的先驗假設,能同時處理多項投入和產出指標,是一種使用方便靈活且結果客觀真實的效率分析方法,可為醫院優化管理提供科學的決策依據。DEA分析的另一優勢就在于能夠以量化數據的結果揭示各科室運營工作中的不足,通過最直觀的方式向管理者展示全院及各臨床科室具體是在規模還是技術、管理層面上需要如何改進。DRG是一種評價不同醫療單元的量化工具,相關指標可直接客觀反映各臨床住院科室的醫療業務量、難度水平和質量,可用于不同醫療機構、科室、診療組乃至個人之間的橫向比較。通過結合應用DRGs評價和DEA分析,管理者可以更好地對醫院各臨床科室運營效率進行量化分析,推進醫院精細化管理。

在本研究中,綜合效率反映了臨床科室的總體運營情況,純技術效率反映出科室的學科建設和管理水平,規模效率反映了科室的規模效益。根據研究結果顯示,新時代下兒童醫院應重點關注醫院的資源合理配置和學科建設兩大方面,以科學的醫院管理方式逐步提升醫院整體運營效率。2019年初,國辦發《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》明確指出,三級公立醫院的發展要從擴展規模逐步轉向質量效益提升上去,就是要更合理的優化資源投入,提升規模效率。在學科建設上,醫院應進一步明確學科發展方向、加強人才梯隊建設,國家三級公立醫院績效考核也重點考察了醫院運營效率相關指標,將人員經費占醫療活動費用的比重、每百名衛生技術人員科研經項目經費、科研成果轉化金額等指標納入了考核體系,這也體現了人才培養、科研投入是學科建設的關鍵,醫院整體運營效率的提升離不開學科發展。同時,醫院在著力加強醫聯體內醫療機構間的協同發展,推進國家分級診療政策,強化與基層醫療機構間的轉診服務,做好“雙下沉,兩提升”工作,在推動醫院醫療技術水平和服務能力提升的同時,增強醫院作為兒童區域醫療中心的輻射帶頭作用。

3.2 DEA分析為優化住院患者結構和調整科室資源分配提供科學依據

研究結果表明,近年來該院內科的平均綜合效率逐年下降,而外科卻有提升。從絕對數值來看,該院外科的綜合效率在2020年首次超過內科。國家三級公立醫院績效考核中對外科相關的手術指標也有著質和量雙重考核,結合本研究結果可見,醫院在今后的資源分配上應更向外科傾斜。根據醫院運營結果顯示,原最常見、占比最高的兒科疾病收治例數在2020年下降顯著,呼吸道感染、因驚厥或癲癇前來做視頻腦電圖的患者降幅較大,這直接導致相關科室床位利用率大幅下降,產生較大投入冗余;相比之下,外科總體出院人次及手術人次則保持穩中有升,其中只有普通外科效率下降最為顯著,主要原因為純技術效率的下降,反映出該科室在技術、管理效率上有較大改進空間,管理者應著重關注科室醫療技術水平的提升,努力提升科室疑難病例占比,三四級手術以及微創手術比例,強化科室運營管理。根據研究結果,醫院在2021年減少了呼吸內科、新生兒內科、NICU等科室的實際開放床位數,將運營效率低下的普通外科部分床位分配給了近年來運營效率較高、規模遞增的血液科;實施靈活管理內外科床位的措施,例如把心血管內科的空床借給心臟外科,以提升醫院總體床位利用率;增加了日間手術病房實際開放床位數,以優化資源分配、提升醫院整體運營效率。隨著二胎政策的實施,2014-2017年新生兒中二孩占比明顯提升,隨后有所下降。在規模保持穩定的情況下,該兒童醫院自2018年以來新生兒內科的出院人次呈逐年下降趨勢,2020年出院人次降幅較大也反映在了規模效率的顯著下降。對此,醫院決定縮減新生兒內科規模,將兩個新生兒內科合并為一個,以優化資源配置,減少成本支出。在國家大力推進醫療衛生事業改革發展的背景下,借助DRGs指標體系,推進各專科建設也成為了醫院管理工作的新要點。醫院在2021年初提出了優勢病種管理方案,同時改造住院證,為重點病種提供綠色住院通道,例如血液科的骨髓移植,心胸外科的房間隔缺損、室間隔缺損,新生兒科的極低體重出生兒這些相對權重較高的疑難病例,以帶動專科建設。

自2019年以來,國家、省衛生健康委先后發布了《三級公立醫院績效考核指標》《浙江省基本醫療保險住院費用DRGs點數付費暫行辦法》《婦幼保健機構績效考核辦法》等多項文件,可見以DRGs為基礎開展醫療管理和績效評價已成為當下的主流和重點。在外部績效考核推動下,醫院在2020年根據國家三級公立醫院績效考核框架,并結合DRGs等多方位指標開展了醫院對內的臨床住院科室醫療績效考核和醫療業務目標責任制管理辦法,并將考核結果與科室獎金掛鉤,達到內外部績效評價的一致性導向。

當前,以工作量、成本為基礎的評價核算本質仍主導著醫院的績效分配,傳統應用DEA分析評價衛生機構效率的研究大多僅采用業務量作為產出指標,忽略了醫療效率或質量安全等重要因素,而持續推進醫院質量改進是深化衛生事業高質量發展的重要工作。隨著國家對醫療質量安全、醫院績效考核工作的大力推進,醫院正逐步通過變革績效評價體系,進一步落實三級公立醫院的功能定位、提高服務質量和效率,通過引入運營效率、醫療質量安全、科研水平等新要素,將部分對工作“量”的重視轉移到對工作“質”的要求上,推進內部績效評價體系的變革,以滿足新時代下患者對醫院高質量服務的需求。

來源:《中國醫院》雜志2021年11月刊

作者:勞滟云、陳飛波、程曉英、梁建鳳

單位:浙江大學醫學院附屬兒童醫院

首 頁

首 頁